মুকুল কান্তি ত্রিপুরা

কথায় আছে, সাহিত্য একটি সমাজের দর্পনস্বরূপ। একটি সমাজের

বাস্তবতার নিদারুন চিত্র এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতিফলন এই সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটে

উঠে। তাই বাংলাদেশের

ত্রিপুরা ভাষায় সাহিত্যও এর

ব্যতিক্রম নয়। এই

সাহিত্যগুলোতে ফুটে উঠেছে ত্রিপুরা জাতির

জনজীবন তথা

আবেগ-অনুভূতির স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। তাই বাংলাদেশের ত্রিপুরা সাহিত্যের

ইতিহাস পর্যালোচনা এখন সময়ের দাবী।

মূলত, যে সাহিত্য ত্রিপুরা ভাষায়

রচিত হয় তাকেই আমরা ত্রিপুরা সাহিত্য বা ত্রিপুরা ককরাবাই বলে থাকি। যেমন- ত্রিপুরা

ভাষায় ককফমে (ধাঁধা), কারাকক/ককদুমা(রূপকথা), ককলপ

(কবিতা), ককমা (ব্যাকরণ), থুঙনুক

(নাটক), কথমা (গল্প), ককবাখাল (প্রবন্ধ)

ইত্যাদি। তবে বাংলাদেশের ত্রিপুরাদের এই সাহিত্য চর্চা একদিনের সৃষ্টি নয়। বাংলাদেশের

ত্রিপুরা সাহিত্যের রয়েছে স্মরণাতীতকালের ইতিহাস। কেননা ত্রিপুরা কথ্য সাহিত্যগুলো

লোকমুখে যুগে যুগে চর্চা হয়ে আসছে। এমনকি ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাসগ্রন্থও এই

ভাষায় রচিত ছিল বলে জানা যায়। যদিও বর্তমানে ত্রিপুরা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি

দুর্লভই বলতে হয়।

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ত্রিপুরা ভাষায়

রচিত সাহিত্যেকে প্রধাণত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. সাজাকজাক ককরাবাই যাকে বাংলায়

বলা হয় কথ্য ইতিহাস ও

২. সুইজাকজাক ককরাবাই যাকে বাংলায় বলা হয় লিখিত ইতিহাস।

সুইজাকজাক ককরাবাই হল মূলত সুদীর্ঘকাল

ধরে লোকমুখে অলিখিতভাবে চর্চা হয়ে আসা সাহিত্যকে বোঝায়। বলা যায়, সুপ্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরারা লিখিত সাহিত্য চর্চার চেয়ে

এই কথ্য সাহিত্যর উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। ঠিক সঙ্গীতগুলোও মুখে মুখে গেয়ে আসছে লোকগায়করা।

মুখে

মুখে প্রচলিত এই লোকসাহিত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে – বিভিন্ন লোককাহিনী, রূপকথা , কিংবদন্তি, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদি। এই কথ্য সাহিত্যগুলোই ত্রিপুরা জনজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা সেখানে গল্পগুলোতে বা রূপকথাগুলোতে থাকে জুমিয়া জীবনের বিভিন্ন প্রতিচিত্র। লোককাহিনী ও রূপকথার মধ্যে রয়েছে-

চেতুয়াং,

নাগুই,

মায়ুঙ কুফুলসা,

জঙফা বুরা,

তখাসা,

চিবুক নারাজা

ইত্যাদি কাহিনীগুলো। তেমনি লোকসঙ্গীতগুলোর মধ্যে রয়েছে –

পুন্দা তানমানি,

কুচুক হা সিকাম কামানি,

লাঙ্গুই রাজান বুমানি,

গাঁ তলিয়ো থামানি,

হায়া দেশের থামানি,

খুম কামানি

ইত্যাদি গীতিকাব্য। এছাড়াও রয়েছে ত্রিপুরা ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ও ধাঁধা । সেগুলোর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল-

রাজানি বুখুই ওয়াইসানি বারা আচাইয়া- থালুই বফাং,

বফাং বুচুক-গ তুয়ারি খরসা- নালাকালা,

রাজানি লাথা-ন রমমায়া- চিবুক,

চেরক চালাকনুই লামা সেলাই-অ- য়াথুই কংনুই,

বমা বুরুকরুক বাসা তরুকরুক- খুল

বুমানি,

চাগৈ-ব খুরিসা চায়াগৈব’ খুরিসা- সাকুমু,

বমা তৈ কু-গ বাসা হর তং-গ- চকমা ,

বমা চারুরুক বাসা খিরুরুক- চরখি,

চারাই কায়সা আচাইমানি বাসাগ মকল মামাং-

অমতৈ/আনারস

তকসা বয়া বেকারাং গানাং, তৈসা বয়া য়াখারায় গানাং, ব্রাহ্মণ বয়া বৈত্যা

গানাং- চরখি

খিখরো

লাঠা বখরক-গ জন্তা- অমতৈ/আনারস

খকয়া বাদে পুংগ, হুয়া বাদে

ফু-ল- নালাকালা

চারাইসা কায়সা ওয়াইসা মাচাখায় আ-র চায়া- কবং

ইাইখায় নাইথথক রমখায় বমতক- বারচিওয়াংমা ববার

আমা-ন পাইয়া পুমা-ন পাই,

ককলাই বুখুক-গ চাকয়া,

যাপাইলাই সাকাং-গ থাংয়া ,

সিন্জরসালাই থুইদং, আমিংসালাই থুংদং

উলবাই সাকাংবাই মকল

খা চঙখাই রাজানি বাসা-ন মাননো

কবাং সামুং চুকয়া

চানাই তাকথুসা বুজাকনাই রজং

এভাবে আরো অনেক বিষয় রয়েছে সাজাকজাক ককরাবাই বা

কথ্য সাহিত্যে।

সুইজাকজাক ককরাবাই বা লিখিত সাহিত্যের যাত্রা এই পর্যন্ত আমার জানামতে ১৯৩৬ সাল থেকে। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় খুসী কৃষ্ণ ত্রিপুরাই প্রথম এই যাত্রপথের সূচনা করেছিলেন তাঁর স্বরচিত ত্রিপুরা ভাষায় তেত্রিশটি গানের সংকলিত গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। আর ত্রিপুরা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন ‘ত্রিপুরা খা কাচকমা খুমবার বই’। যা বাংলাদেশের ত্রিপুরা সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক দলিল।

এই সুইজাকজাক ককরাবাই বা লিখিত ইতিহাসের সময়কালকে

আমি তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। যেমন-

১. বাংলাদেশ আচাইমানি সাকাঙনি

জরা (১৯৩৬-১৯৭১)

২. বাংলাদেশ আচাইমানি উলনি জরা

(১৯৭২-১৯৯৯)

৩. কাতাল জরা (২০০০-বর্তমান)

বাংলাদেশ আচাইমানি সাকাঙনি জরা (১৯৩৬-১৯৭১)

‘বাংলাদেশ আচাইমানি সাকাঙনি জরা’ অর্থাৎ বাংলাদেশ

স্বাধীন হওয়ার পূর্বকাল থেকে বাংলাদেশের ত্রিপুরারা নিজেদের ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন

এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেন। যদিও এখনও আমরা শতবর্ষে উন্নীত হতে পারিনি। কিন্তু বাংলাদেশ

নামক রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সময়কালে চর্চাকৃত এদেশের ত্রিপুরা

সাহিত্যিকদের নিজ ভাষায় সাহিত্যকর্মগুলোকে নিয়ে এই সময়কালের সন্নিবেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। তাই প্রথমেই

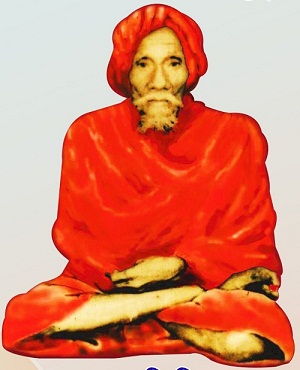

যাঁর নামটি দিবালোকের মতো পরিস্কার ভেসে আসে তিনি হলেন শ্রীখুসী কৃষ্ণ ত্রিপুরা ওরফে

বলংরায় সাধু। ইতিপূর্বে

আলোচিত তাঁর গ্রন্থটির নাম

‘ত্রিপুরা খা কাচকমা খুমবার বই’। যা আমার দৃষ্টিকোন

থেকে বাংলাদেশের ত্রিপুরা ভাষায় সাহিত্য চর্চাকারীদের গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথম। ৩৩ টি ত্রিপুরা ভাষায় গানের সন্নিবেশ ঘটিয়ে ত্রিপুরা

রাজ্যের আগরতলার বিএল প্রেস থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এই গ্রন্থটির আরো ব্যপক প্রচারের জন্য বাংলাদেশ

ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংসদ (বর্তমান নাম বাংলাদেশ ত্রিপুরা

কল্যান সংসদ) ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামের হার্ডিঞ্জ প্রেস থেকে

পূণর্মুদ্রণ করে। দ্বিতীয় মূদ্রণে গ্রন্থের স্বীকারোক্তিতে তৎকালীন

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বরেন ত্রিপুরা ১ নভেম্বর ১৯৭৮ তারিখে লিখেছিলেন-

“পার্বত্য

চট্টগ্রাম ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংসদের স্বার্থে শ্রদ্ধেয় সাধু শ্রীখুসী

কৃষ্ণ ত্রিপুরার একমাত্র পুত্র শ্রী গোপাল কৃষ্ণ ত্রিপুরা মহাশয় বইখানি পুনর্মুদ্রনের

অনুমতি প্রদান করায় তাঁহাদের উভয়ের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।”

এখন প্রশ্ন হল তিনি কোন হরফে ছাপিয়েছিলেন তাঁর

এই মূল্যবান গানগুলো?

হ্যাঁ, তাঁর এই গ্রন্থটির গানগুলো ছাপা চয়েছিল

বাংলা হরফে। তাই একথা নিঃসন্দেহে

অনস্বীকার্য যে,

বাংলাদেশের ত্রিপুরা ভাষায় লিখিতরূপে সাহিত্য চর্চার যাত্রাপথ বাংলা

হরফকে অবলম্বন করেই শুরু হয়েছিল। হয়তোবা তৎকালীন সময়ে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর

অধিকাংশ মানুষ বাংলা হরফেই পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন অথবা সহজবোধ্য ছিল বলা যেতে

পারে।

শ্রীখুসী কৃষ্ণ ত্রিপুরার এই গ্রন্থটিতে মূলত ভক্তিমূলক

গানগুলোই বেশি জায়গা করে নিয়েছে। তিনি শুরু করেছিলেন “খুলুঙ্কা

ত্রিন্না বলি মা।”

গানটির মাধ্যমে। এর পর দ্বিতীয় গানটি ছিল – “সাল কুরুই খাঁ সন্ধ্যা অংখা, ফাইদী আমারক। ডাকতী ফাইদী

নক। ইয়াওকং নুইন, জোর

খালাইখা। বাসাকন লকলৈ

রোখা। আর তামা নাইজা

নক।” অর্থাৎ

সূর্য ডুবে গেল সন্ধ্যা হলো, এসো মায়েরা। তাড়াতাড়ি এসো

তোমরা। দু’হাত

জোড় করলাম। শরীর শোয়ে

দিলাম। আর কি চাও

তোমরা। এভাবে তিনি

অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাধারণ মায়েদের সন্ধ্যা আরতির জন্য। তিনি তিন নম্বর গানে লিখেছেন- “গঙ্গা

গয়া থাননী নাংইয়া, সাগ তঙ্গ তিত্তলায়।” অর্থাৎ

গঙ্গা গয়া যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তীর্থতো স্বয়ং অঙ্গেই রয়েছে। কি দারুন দার্শণিক

চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর গানগুলোতে, সত্যিই অতুলনীয়। তিনি নারীদের

নিয়েও চমৎকার গান রচনা করেছিলেন। তিনি ১২ নং গানে লিখেছিলেন- “বিরক

সামান্য ইয়া কিসি চাইয়া। বাড়ী কারাক ছে। গঙ্গা গয়া

কাশী প্রয়াগ। বিরগ্নী ইয়া

পাইয়াছে।” অর্থাৎ

নারী সামান্য নয়, কমও নয়। খুবই শক্ত

তারা। গঙ্গা গয়া

কাশী প্রয়াগ সবই তার পদতলে। এভাবে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাগুলোকে সমাজের

মানুষের জনজীবনের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে খুবই অর্থবহ করে তুলেছেন তাঁর গানগুলো এই মহান

পুরুষ। প্রতিটি গান

যেন এক একটি জীবন দর্শনের এক গভীর অনুভূতি।

-ক্রমশ চলবে-

0 Comments